Источник: [url="http://veodom.mybb3.ru/viewtopic.php?t=427"]http://veodom.mybb3....topic.php?t=427[/url]

Переработанная подборка с различных сайтов, газет, книги Гиннесса

О СОБАКАХ – ГЕРОЯХ.

Невозможно охватить всех ИХ, отдавших свои жизни за торжество науки и человечества в целом. Выполнивших и выполняющих свой долг и оставивших свои жизни на полях сражений. Каждый на своём поле. Никто не скажет сколько ИХ всего – собак-героев, которые каждый день несут свою, незаметную для чужого глаза службу: на границе, в милиции или в полиции, собак-«нюхачей» по наркотикам и взрывчатке, собак-поводырей, собак искателей-спасателей, собак, защищающих своих хозяев от поползновений на их жизни, достоинство, собственность. Сколько их незаметных героев больших и маленьких, скрашивающих наши жизни, демонстрирующих своим существованием неподкупность любви и преданности к людям.

В XIX веке один философ сказал: «Пусть вашей целью будет всегда любить больше, чем любят вас; не будьте в любви вторым». Когда дело касается людей, мне иногда удается выполнить эту заповедь, но в моих отношениях с преданной собакой я всегда оказываюсь вторым.

К. Лоренц

Часть I

Одни из самых ярких на ночном небе звезд — Сириус, Процион, Сердце Карла — находятся в «собачьих» созвездиях: Большого пса, Малого пса, Гончих псов.

Собаки-космонавты.

Дорогу в космос Юрию Гагарину прокладывали... собаки. Околоземные орбиты были обжиты ими. Они гавкали на человечество с высоты и замирали от шока. В нашей памяти сохранилось немного собачьих имен, связанных с космосом...

В начале шестидесятых самыми популярными собаками во всем мире стали дворняги - Белка и Стрелка, которые первыми совершили орбитальный полет вокруг планеты в космическом корабле. Они летали больше суток и вернулись на землю живыми и невредимыми! Кроме нескольких десятков специалистов, никто в те времена не знал: для того, чтобы полёт Белки и Стрелки удался, было загублено восемнадцать собачьих жизней. Собаки гибли от разгерметизации кабины, отказа парашютной системы, неполадок в системе жизнеобеспечения. Это были обычные дворняги с параметрами: не тяжелее 6 килограммов (кабина ракеты была рассчитана на маленький вес) и ростом не выше 35 сантиметров.

Подобранных на улице космических первопроходцев готовили на задворках московского стадиона "Динамо" - в бывшем здании ресторана «Мавритания», в котором с 1935 года расположился Институт авиационной и космической медицины. В недрах этого здании зарождалась отечественная космическая биология и медицина; там же ученые занимались подготовкой первых полетов в космос собак, а потом и человека.

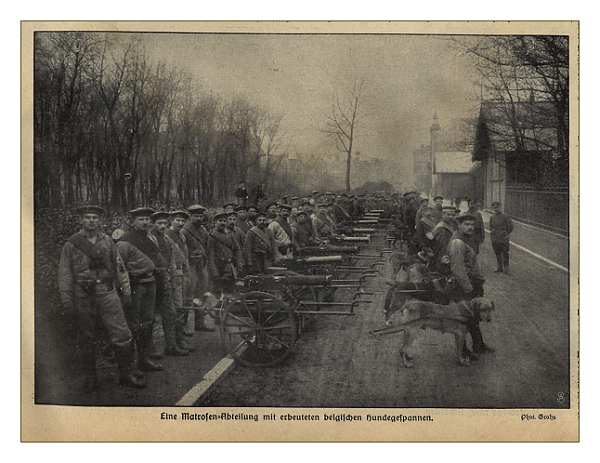

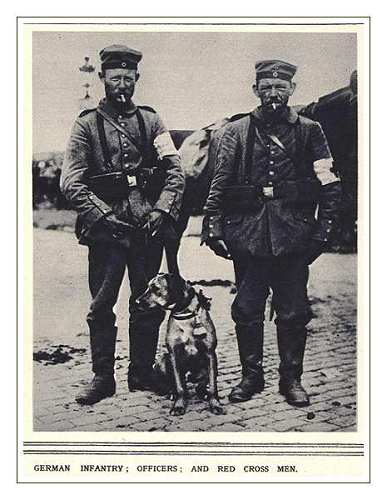

Так было Фото 1900-х гг.

В наши дни уцелела только та часть кирпичного здания, которое видно в левой части кадра.

Так стало.

Все проводимые там эксперименты были строго засекречены.

Всего в первом космическом отряде было 32 четвероногих космонавта.

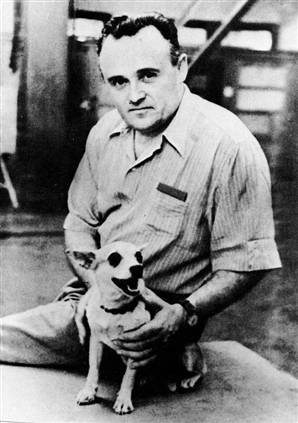

Сергей Королев с будущим космонавтом

Собак учили выполнять команды, носить одежду, приучали к специальным лоткам, напоминающим жилой отсек ракеты, вырабатывали навыки переносить перегрузки, вибрации, шум. Вживляли датчики, а сонную артерию выводили в отдельный кожный лоскут, чтобы было проще снимать показания. Проводимые эксперименты убедили ученых, что дворняги – лучший выбор: они более неприхотливы и быстрее адаптируются в новых условиях, ко всем тренировкам и экспериментам эти собачки относились совершенно спокойно.

Осенью 1950 года научный сотрудник Института авиационной медицины Александр Серяпин получил секретное задание - необходимо пошить брезентовые костюмчики для собачек, работу делать дома, ограничить круг посвященных. Этот заказ поступил лично от Королева для «космических» дворняг.

Экспериментальный костюм первых космонавтов

Прототипом будущих космических кораблей послужила трофейная немецкая ракета «ФАУ-2», созданная во время второй мировой войны Вернером фон Брауном. На её базе под руководством Сергея Павловича Королева была создана первая советская баллистическая ракета дальнего действия на жидком топливе «Р-1», которая 10 октября 1948 года успешно стартовала, пролетела 288 км и попала в заданный район.

Модификация «Р-1» - ракета «Р-1А» стала первой, поднявшей научную аппаратуру в спасаемых контейнерах в верхние слои. Отделение головной части оказалось настолько удачным решением, что использовалось во всех последующих конструкциях отечественных ракет. Первый запуск «Аннушки» - так её называли, состоялся 7 мая 1949 года с полигона Капустин Яр и, именно, этой ракете суждено было открыть эру успешных полётов разумных существ к пределам земной атмосферы.

Была разработана серьезная научная программа подготовки собак к коротким ракетным полетам и к длительным полетам на спутниках.

За два часа до восхода солнца первых «космонавтов» разместили в гермокабине, подсоединили все датчики, проверили аппаратуру. Все работало штатно. Когда закрыли кабину, провожающие через иллюминатор увидели (услышать было невозможно), как лает Цыган, и пожалели об отсутствии радиомикрофона - можно было бы услышать лай посланцев из заоблачной выси. К этому вопросу потом вернулись, но после первых неудач от идеи отказались слышать предсмертный вопль любимцев вряд ли кто смог бы спокойно...

Первый собачий старт состоялся рано утром 22 июля 1951 года на полигоне Капустин Яр. За несколько минут до рассвета миллионы лошадиных сил начали поднимать двух собак на высоту, которая раньше была недоступна ни одному живому существу. Установленные в гермокабине видеомониторы показывали, как тяжело переносили животные перегрузку - ведь их вес увеличился в пять раз, а сердце отсчитывало удары, превышающие четырехкратную норму. «Пилоты» с трудом удерживали головы, которые норовили упасть то на грудь, то набок. Мучения испытателей прекратились вместе с остановкой двигателей. Наступившую невесомость собачки встретили явно с облегчением. Датчики беспристрастно зафиксировали быстро пришедшие в норму пульс и дыхание собачек. Ракета, достигшая запланированной высоты в 110 километров, избавилась от груза, который камнем полетел назад, на родную землю. Возникшие вновь перегрузки «космонавты» перенесли спокойно, а на высоте семи километров тормозной парашют погасил бешеную скорость и мягко посадил первопроходцев на Землю. Полет длился 15 минут.

Капсула ракеты Р-2А с Дезиком и Цыганом «Живы! Живы! Лают!»

Сотрудник института Александр Дмитриевич Серяпин, работавший с собаками на полигоне, рассказывал, что, когда собак выпустили из кабины, все удивились, когда солидный вроде бы мужчина, главный конструктор, Королев схватил кого-то из них то ли Дезика, то ли Цыгана, и радостно бегал с ним вокруг капсулы. Он же лично отвез собак в вольер.

Цыган и дезик

Цыган после приземления

Спустя неделю 29 июля 1951 года во время второго испытания Дезик и его напарница Лиса погибли - не раскрылся парашют и кабина с космонавтами на полной скорости врезалась в землю. С них начался отсчет первых жертв космонавтики...

Дезик в кабине (съёмка во время полёта)

Сразу же после трагедии первого выжившего космонавта Цыгана от программы отстранили. Его взял к себе председатель Госкомиссии академик Благонравов, у которого он прожил долгую, сытную и весьма плодовитую жизнь – его космических щенков потом дарили как ордена, за особые заслуги.

Вернулись! Живы!

В то лето ракеты с собаками стартовали с Капустина Яра ещё четыре раза. Через полмесяца после гибели Дезика и Лисы, 15 августа 1951 года, свой первый и успешный полёт совершили Мишка и Чижик, а 19 августа — Смелый и Рыжик. И вот 28 августа в полёт снова были отправлены Мишка и Чижик. Но из второго своего полёта они живыми не вернулись: отказ клапана привёл к разгерметизации приборного отсека, и собаки погибли от удушья…

Из семи побывавших в космосе собак — Цыган, Дезик, Лиса, Мишка, Чижик, Смелый, Рыжик — погибли четыре. Что-то надо было срочно делать с системами жизнеобеспечения и спасения космонавтов. И было принято решение сосредоточиться именно на этом, а всех оставшихся собак-космонавтов вернуть в Москву. Для последнего запланированного на 3 сентября старта в Капустином Яре оставили лишь Непутёвого и Смелого (на его счету, как мы знаем, уже был один успешный полёт). И тут произошёл курьёзный случай: буквально накануне старта Смелый… попросту сбежал во время прогулки, исчез, испарился!.. (Он вернулся уже после приземления ракеты). О случившемся Королеву не доложили, а сбежавшего заменили одним из множества безымянных собак, которые постоянно обитали возле солдатской столовой.

Смелый

«Первым космическим туристом» оказалась собака с помойки необученная, на редкость понятливая и послушная. Через несколько часов ей вместе с Непутёвым (с которым пришлось немало повозиться во время тренировок) довелось испытать на себе рёв двигателя и пятикратные перегрузки. Полёт и приземление прошли нормально, но каково же было удивление Королёва С. П., когда он увидел вместо Смелого совершенно незнакомую ему собаку!.. Впрочем, победителей не судят. Собака немедленно получила кличку Зиб — «Запасной Исчезнувшего Бобика». Именно после этого случая будучи на докладе, довольный Королёв произнёс свою знаменитую фразу, что-де наступит такое время, когда в космос будут летать по профсоюзным путёвкам (что и происходит в настоящее время: немало космических туристов уже побывало на орбите!).

Зиб, первый «космический турист»

Цыган, Дезик, Лиса, Мишка, Чижик, Смелый, Рыжик, Непутёвый, Зиб — они были первыми разумными существами, кто летом 1951 года, за 10 лет до полёта Гагарина, начал прокладывать дорогу в космос.

Ни в 1952 году, ни в 1953 году собаки в космос не летали. В 1952 году на сверхсекретном предприятии «Звезда», что в подмосковном Томилине, проводились эксперименты, о которых и сейчас мало кто знает, а тогда не говорилось и вовсе. Космическая техника испытывалась на земле. Собаки испытывали (сказать «испытывали на собаках» язык не поворачивается) средства спасения на земле, в воздухе и под водой, осваивали космические катапульты. А в это время на полигоне Капустин Яр проводились испытания новых ракет, мощность которых уже подбиралась к первой космической скорости - восемь километров в секунду. Орбитальный полет становился реальностью, и в предстоящих стартах собаки должны были испытать систему экстренной эвакуации человека из терпящего бедствие космического корабля. Брезентовая одежда собачек была заменена на космические скафандры.

скафандры для катапультирования из стратосферы

Суборбитальные космические полёты с собаками на борту продолжились летом 1954 года. В полёте собакам-космонавтам предстояло испытать новый способ возвращения: катапультирование прямо в космосе и обратный путь к Земле уже не под защитой относительно надёжного приборного отсека, а в индивидуальном скафандре с парашютом работавшим там, где куполу не на что опираться. Он гасил громную скорость падения. Первыми эти скафандры были испытаны собаками Рыжиком и Лисой (Лиса-вторая, первая погибла тремя годами раньше с Дезиком вместе) 26 июня 1954 года. Оба приземления собаки перенесли безупречно.

Лиса 2

В ноябре 1954 года в одном из испытаний катапультирования возникла нештатная ситуация: парашют с собакой Малышкой ветром отнесло в сторону, и поисковики в предполагаемом районе его просто не нашли. Оказалось, парашют срезал и утащил местный пастух, а сам скафандр было сложно разглядеть за кочками. Пролежавшая в нем более суток собака первым делом ринулась справлять естественные надобности...

Дамка и козявка

Из первых двух испытателей катапультирования в космосе — оставалась ещё Лиса-2. В начале следующего года, 25 января, в очередной полёт отправили её и собаку по кличке Рита. Лисе-2 повезло: она опять уцелела. Зато погибла Рита…

В полёт 5 февраля 1955 года вместе с собакой Бульбой снова отправили и Лису-2, любимицу Александра Серяпина. При взлете ракету повело в сторону, стабилизационные рули сработали слишком резко, рывок был такой силы, что животное пробило дверь и вместе со скафандром вылетело в атмосферу. Удар был такой силы, что Лиса сразу погибла и спустилась уже мёртвой…Серяпин похоронил её в степи (это было запрещено). Бульба, её напарница, погибла тоже…

Некоторые собаки летали по два, три, даже четыре раза, и удивительно то, что они спокойно переносили подготовку к повторным запускам, а казалось бы, должны были помнить неприятные ощущения после первого полета. Собачка Отважная получила свою кличку именно после своего четвертого удачного запуска.

Эксперименты, связанные с полётами в скафандрах, продолжились ещё четырьмя запусками на высоту около 100 километров. Все участвовавшие в них собаки остались живы, хотя, например, Малышка, Козявка и Альбина успели тогда слетать по два раза. К 1957 году этап «скафандровых» полётов был завершён. К тому времени в распоряжение исследователей начала поступить гораздо более мощная ракетная техника - вставал вопрос перехода от суборбитальных космических полётов — к орбитальным, к разработке которых приступили в начале 1956 г.

Козявка

Всего с июля 1951-го по весну 1961 г. было выполнено 29 суборбитальных полётов, в которых участвовали свыше сорока собак-космонавтов (точнее, сорок одна). В зависимости от возможностей используемых ракет (полёты выполнялись ракетами типа «Р-1», «Р-2», «Р-5») собаки поднимались на высоту около 100, свыше 200 и около 450 километров. В течение 1957 года было осуществлено пять суборбитальных космических полётов, и лишь один из них закончился неудачно: в мае погибли Джойна и Рыжая.

Он мог бы стать космонавтом

Суборбитальные полёты совершали собаки Кусачка, Модница, Козявка, Непутёвый, Чижик, Дамка, Смелый, Малышка, Снежинка, Мишка, Рыжик, ЗИБ, Рита, Бульба, Кнопка, Минда, Альбина, Рыжая, Джойна, Пальма, Отважная, Пёстрая, Жемчужная, Малёк, Пушок, Белянка, Жульба, Кнопка, Белая, Муха. Увы, им не досталось даже сотой доли той славы, которой покрыли себя их четвероногих коллеги, побывавшие на орбите. Пусть и посмертно…

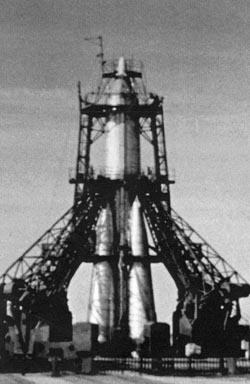

Последний в 1957 году такой полёт состоялся 6 сентября, а 4 октября 1957 года впервые в истории человечества был запущен искусственный спутник Земли: сверхмощная ракета, преодолев земное тяготение, разогналась до скорости 8 км/с и стала обращаться вокруг Земли как самостоятельное небесное тело, после чего от нее отделился шарообразный спутник, наблюдать и принимать сигналы которого мог весь мир. Русское слово «спутник» моментально стало понятным всем без перевода.

Спутник "Восток"

Он же в павильоне ВВЦ

А уже 3 ноября 1957-го на орбиту отправилась Лайка. Она стала первой "рассекреченной" собакой. Никто, кроме горстки людей, тогда не знал, что у собаки, чьи портреты появились во всех газетах, билет в один конец - системы возвращения капсулы на Землю тогда еще только разрабатывались… Хрущев требовал запуска собаки на орбиту как можно быстрее… Собака перегрелась в полёте и предположительно погибла от жары и удушья на четвертом витке. Она уже была мертва, а между тем, газеты и радио по нескольку раз в день докладывали о её самочувствии... Еще несколько месяцев спутник с погибшей Лайкой накручивал витки и только в середине апреле 1958-го он вошел в плотные слои атмосферы и сгорел.

Знаменитый портрет Лайки

Информация о том, как на самом деле погибла Лайка, была обнародована лишь в октябре 2002 года.

Второй советский искусственный спутник с собакой на борту Фото: NASA

Лайка к полету готова

Лайка в специально оборудованном лотке

Каждая катастрофа воспринималась сотрудниками как личная трагедия. Практически у каждого медика в отряде были свои персональные любимцы, видеть их гибель было невероятно тяжело.

Специалист по авиационной медицине Олег Газенко рассказывал: «Сам по себе запуск и получение… информации – все очень здорово. Но когда ты понимаешь, что нельзя вернуть эту Лайку, что она там погибает, и что ты ничего не можешь сделать, и что никто, не только я, никто не может ее вернуть, потому что нет системы для возвращения, это очень тяжелое ощущение. С космодрома я вернулся в Москву, а там ещё ликование продолжалось, я уехал за город. Понимаете? Хотелось какого-то уединения».

Орбитальные полёты собак-космонавтов возобновились лишь в августе 1960 года — уже на ракетно-космической системе «Восток». А до той поры было запущено несколько ракет с собаками на высоту 210 и 450 километров. Не все эти запуски закончились благополучно: 21 февраля 1958 года погибли Пальма и Пушок, а 31 октября того же года — Жульба и Кнопка. Никаких подробностей обо всех этих полётах в прессе, естественно, не сообщалось.

19 августа 1960 года в15 часов 44 минуты 06 секунд состоялся первый успешный орбитальный полёт с возвращением на Землю собак Белки и Стрелки. За 22 часа полета корабль совершил 18 витков вокруг Земли, и утром следующего дня благополучно приземлился. Это означало, что путь человеку в космос открыт. Мало кто знал, что эти две собачки являлись дублерами двух других собак-космонавтов — Чайки (Барс) и Лисички. Именно Чайке и Лисичке предстояло 28 июля 1960 года совершить то, что удалось сделать Белке и Стрелке тремя неделями позже.

Лисичка и Чайка. Мир о них ничего не узнал

Очевидцы рассказывают, что С.П. Королёв, с нежностью относившийся к Лисичке, шепнул ей перед стартом: «Я очень хочу, чтобы ты вернулась»… Обе собаки не вернулись. Ракета взорвалась, через 28,5 секунд после старта, не выведя корабль на орбиту…Неудивительно, что полёт Белки и Стрелки было решено предать гласности только после их успешного приземления. Наши Белка и Стрелка в мгновение ока стали знаменитыми на весь мир. И в представлении людей всего мира именно Белка и Стрелка были первыми разумными существами, побывавшими в космосе и благополучно вернувшимися оттуда. Теперь-то мы знаем, что это было не так, но вот в отношении орбитального полёта — так оно и было…

Мы верим Вам, люди!

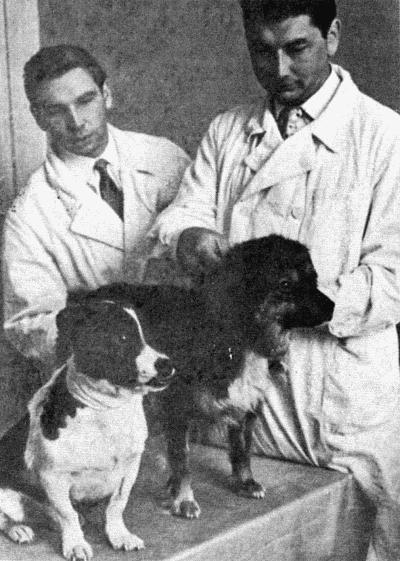

Специалист по авиационной медицине, старший научный сотрудник Олег Газенко демонстрирует вернувшихся из космоса собак.

Белка и Стрелка

Космонавты Белка и Стрелка

Американец Ван Клиберн, которого почитали во всем мире и едва ли не на руках носили, был в восторге от того, что ему довелось подержать собачек на руках. До конца своих дней Белка и Стрелка являлись всеобщими любимицами.

Белка и Стрелка с Ван Клибеном

Людмила Радкевич (лаборантка О. Газенко) и Ван Клиберн с Белкой и Стрелкой на руках

Одного из щенков Стрелки, кудлатенького Пушка, по личному распоряжению Никиты Хрущева отправили за океан жене американского президента Джона Кеннеди Жаклин - на память и американская ветвь потомков знаменитой собаки продолжилась уже в Белом доме.

Пушинка

Конец 1960 года ознаменовался ещё двумя стартами «Востока». Орбитальный полёт Пчёлки и Мушки 1 декабря 1960 года закончился трагедией. После 17-го витка корабль отклонился от расчетной траектории. Это грозило приземлением корабля на чужой территории - сработала система автоматического уничтожения корабля. Пчёлка и Мушка погибли вместе с ним…Делиться государственными секретами никому не хотелось...

22 декабря 1960 года, с космодрома Байконур стартовал «Восток» с собаками-космонавтами Шуткой (она известна также под кличками Дамка, Альфа, Жемчужная) и Кометой (а у этой собаки также были «псевдонимы» — Красавка и Жулька). В результате отказа двигателя вместо орбитального полёта получился суборбитальный, до высоты примерно 200 километров. В том полёте отказали ещё несколько систем, и собаки непременно должны были погибнуть, но… они не погибли. Упав где-то в сибирской глуши, в районе Подкаменной Тунгуски, контейнер с собаками много-много часов пролежал в снегу на лютом декабрьском морозе. Все насекомые, крысы и прочее, что было отправлено вместе с собаками — все погибли. Шутка и Комета выжили… Последнюю после этого Олег Георгиевич Газенко забрал к себе. Она прожила у него еще 12 лет на полном довольствии.

Контейнер, в котором собаки находились в корабле

Испытания абсолютно тех же самых «Востоков» состоялись в марте 1961 года. Первый такой полёт был 9 марта: один виток вокруг Земли совершил корабль-спутник, на борту которого рядом с собакой Чернушкой находился полномасштабный манекен человека в настоящем скафандре. Манекен в шутку прозвали «Иван Иванович».

Чернушка

25 марта 1961 года в космос стартовала ракета со Звёздочкой, ставшей Удачей (Гагарин — посчитал такую кличку слишком вызывающей ) и «Иван Иванычем» на борту. После кругосветного витка собака благополучно вернулась на Землю на парашюте.

Удача, ставшая Звёздочкой

Именно на этих двух испытаниях отрабатывались все этапы полёта, который должен был спустя некоторое время совершить человек. Генеральная репетиция» полета Юрия Гагарина прошла успешно. После полёта Звёздочки собаки больше не отправлялись в космос, их история была закончена. Теперь, пришло время старта человека, до которого оставалось лишь 18 дней.

Команда космонавтов

Звездочка, Чернушка, Стрелка и Белка (фото 1961 г.).

«Собачья» программа на гагаринском полете не закончилась. Были ещё Ветерок (Бздунок-из-за соответствующих способностей организма) и Уголек (из-за темной масти. Изначально Снежок), запущенные в космос 22 февраля 1966 года. Спутник приземлился 17 марта. На орбите искусственного спутника Земли «Космос-110» собаки провели 23 дня. Когда с них сняли капроновые костюмы, оказалось, что у собак нет шерсти — только голая кожа, опрелости и пролежни. Собаки не стояли на ногах и были очень слабыми, у обеих были сильное сердцебиение и постоянная жажда. Через некоторое время собаки уже бегали по территории института, как обычные дворовые собаки. Впоследствии они дали здоровое потомство и прожили в виварии до конца своих дней.

Уголек и Ветерок

Уголек и Ветерок с учеными

12 апреля 1961 года на орбиту стартовал точно такой же «Восток» с никому пока что неизвестным военным летчиком, старшим лейтенантом Юрием Гагариным.

Участник экспериментов Виктор Борисович Малкин рассказывал: «Всех выживших собак берегли как зеницу ока и пристраивали в хорошие руки. Линда, участница вертикальных запусков, выйдя на пенсию, сторожила наш гараж. Шоферы ее обожали! Из Чернушки - в память о ее заслугах - сделали чучело (оно до сих пор стоит в Институте медико-биологических проблем). А вот Звездочку с целью пропаганды отдали в Московский зоопарк, чтобы посетители видели и радовались. Висела огромная афиша: "Медвежонок Вася, волчонок Петя и собака Звездочка - участница полета вокруг Земли". Мои ровесники должны помнить Уголок малышей, в котором находились медвежата, лисята, тигрята, волчата. Они кучей носились по огороженной территории, качались на качелях или забирались на подвешенную шину. Возле них все время находилось огромное количество народа.

Четвероногие первопроходцы космоса

Люди не забыли о вкладе четвероногих исследователей в дело покорения космоса.

Памятник Лайке в Москве

памятник Звездочке в Ижевске